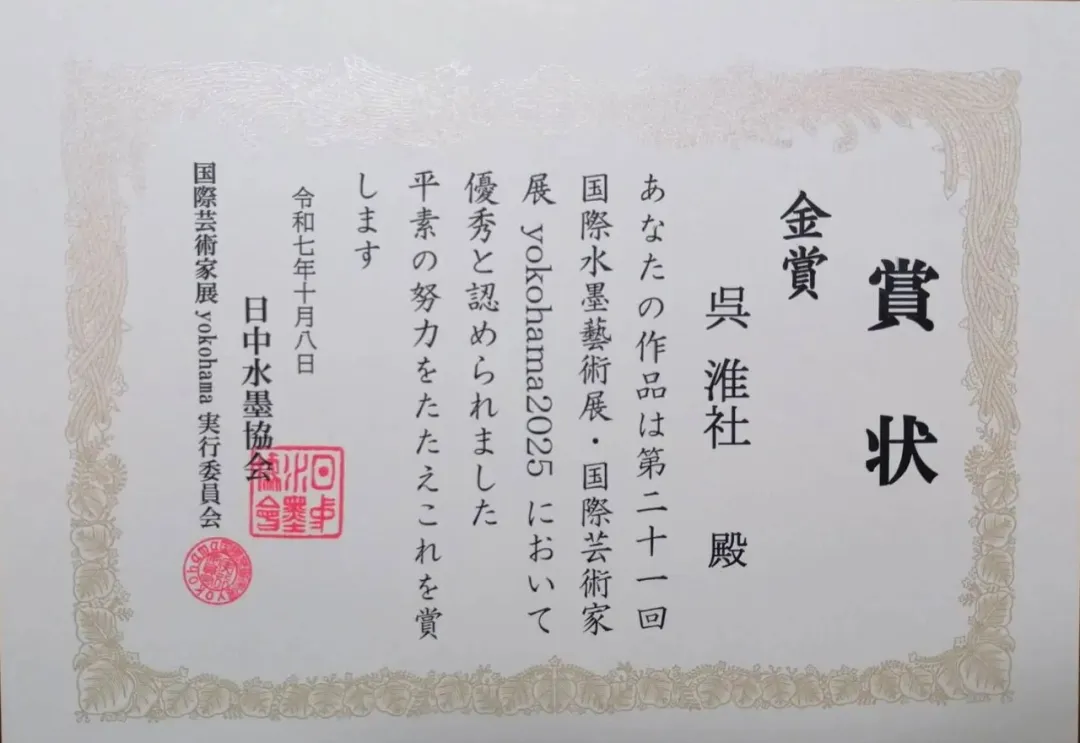

2025年10月8日,日本横滨市民画廊内,《第21届国际水墨艺术展暨国际艺术家展yokohama2025》的颁奖仪式掌声雷动。当中国书画院院士、山水画家吴淮社从评委手中接过“国际金奖”证书与“国际优秀艺术家”奖章时,他手中那幅参展作品《清江晨雾》的水墨意境,仿佛与现场跨越国界的艺术共鸣融为一体——这幅凝结着他对明末清初“四僧”“四王”笔墨精髓传承与创新的作品,不仅让东方山水画的韵味在国际舞台绽放光彩,更印证了他三十余年“以古为师、以心为画”的艺术坚守。从安徽淮南的书画启蒙,到成为中国书画院贵州创作研究院常务副院长,吴淮社以一支画笔,在传统山水的脉络中走出了属于自己的艺术路径。

师古为基:在“四僧”“四王”笔墨间寻根

1965年2月,吴淮社出生于安徽淮南一个普通家庭。这座兼具淮河文化底蕴与煤炭工业气息的城市,既有着江南水乡的灵秀,也有着北方大地的厚重,这种独特的地域气质,潜移默化地影响着他日后的艺术审美。“小时候常趴在父亲书桌前看他写毛笔字,墨香混着纸张的气息,是我对‘艺术’最早的记忆。”吴淮社回忆,真正让他迷上山水画的,是一次偶然在旧书摊淘到的《芥子园画谱》,“翻开那本泛黄的画谱,石涛的奇肆、八大山人的简练、石溪的苍淳、弘仁的高简,一下子就抓住了我的眼睛——原来山水可以这样画,不是简单的描摹,而是笔墨里藏着心性。”

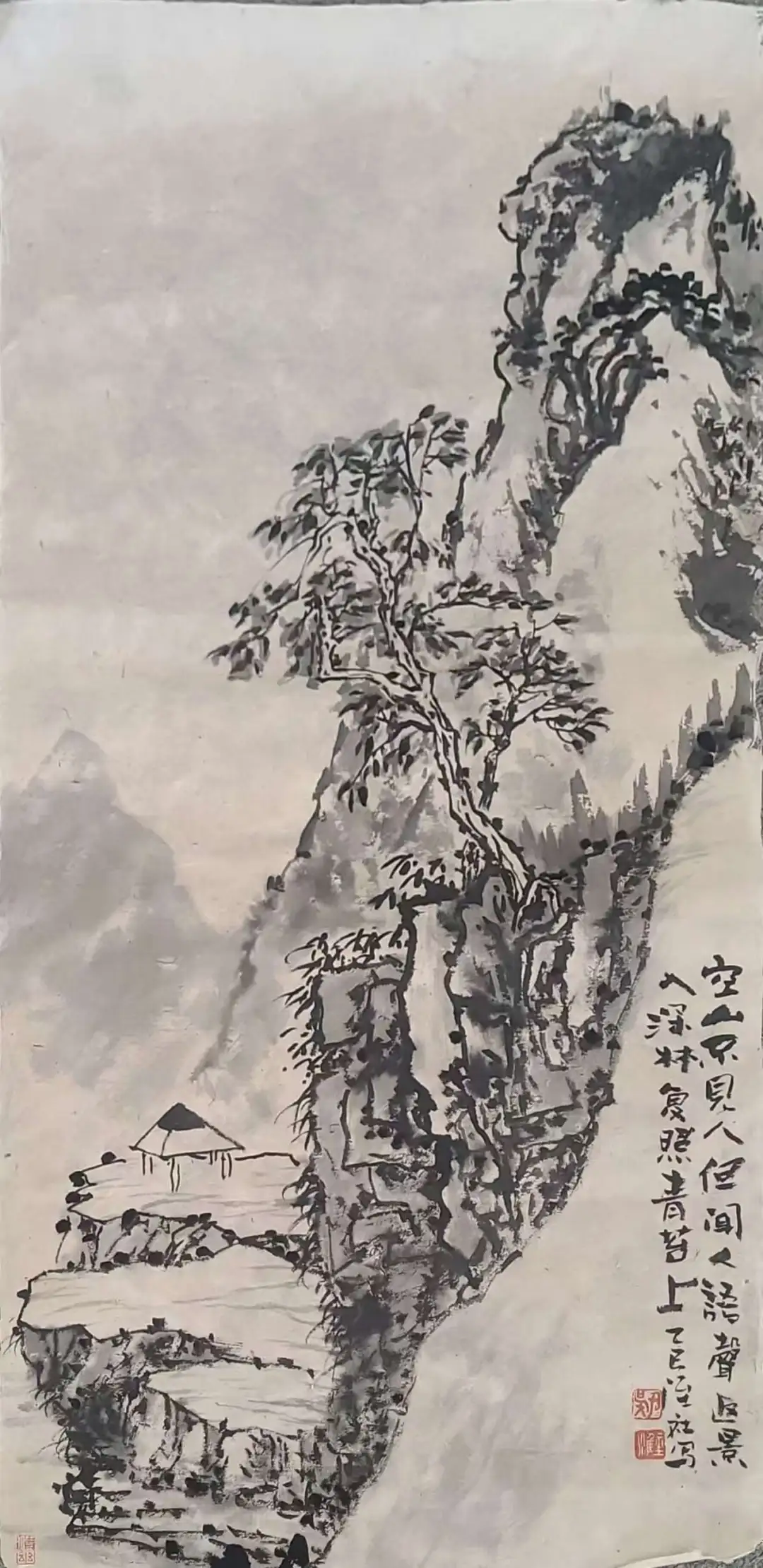

这份少年时的痴迷,成了吴淮社艺术道路的起点。成年后,他将研习方向聚焦于明末清初的“四僧”与“四王”,前者以“借古开今”的创新精神打破当时画坛的僵化,后者则以“笔墨精妙”的正统传承奠定传统山水的技法根基。为了吃透前人笔墨,吴淮社采取“临摹—揣摩—悟理”的三步法:清晨天不亮就铺开宣纸,对着“四僧”作品的拓本一笔一画临摹,从石涛《黄山图》的皴法到八大山人《山水图》的构图,每一笔的轻重、每一处墨色的浓淡,都反复琢磨;午后则静坐书房,翻阅《石涛画语录》《王原祁画论》等典籍,将技法与画理对应,理解“搜尽奇峰打草稿”的创作理念;傍晚再带着临摹的感悟,尝试在宣纸上勾勒心中的山水,将前人的技法转化为自己的笔墨语言。

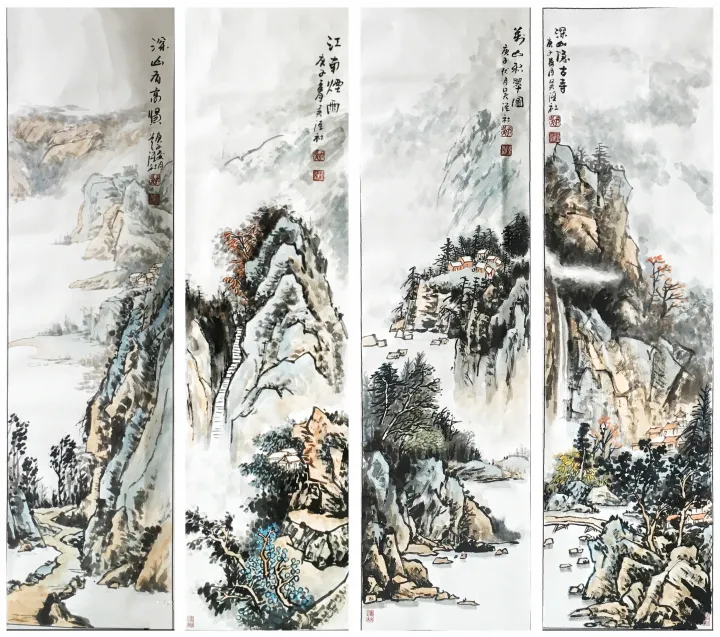

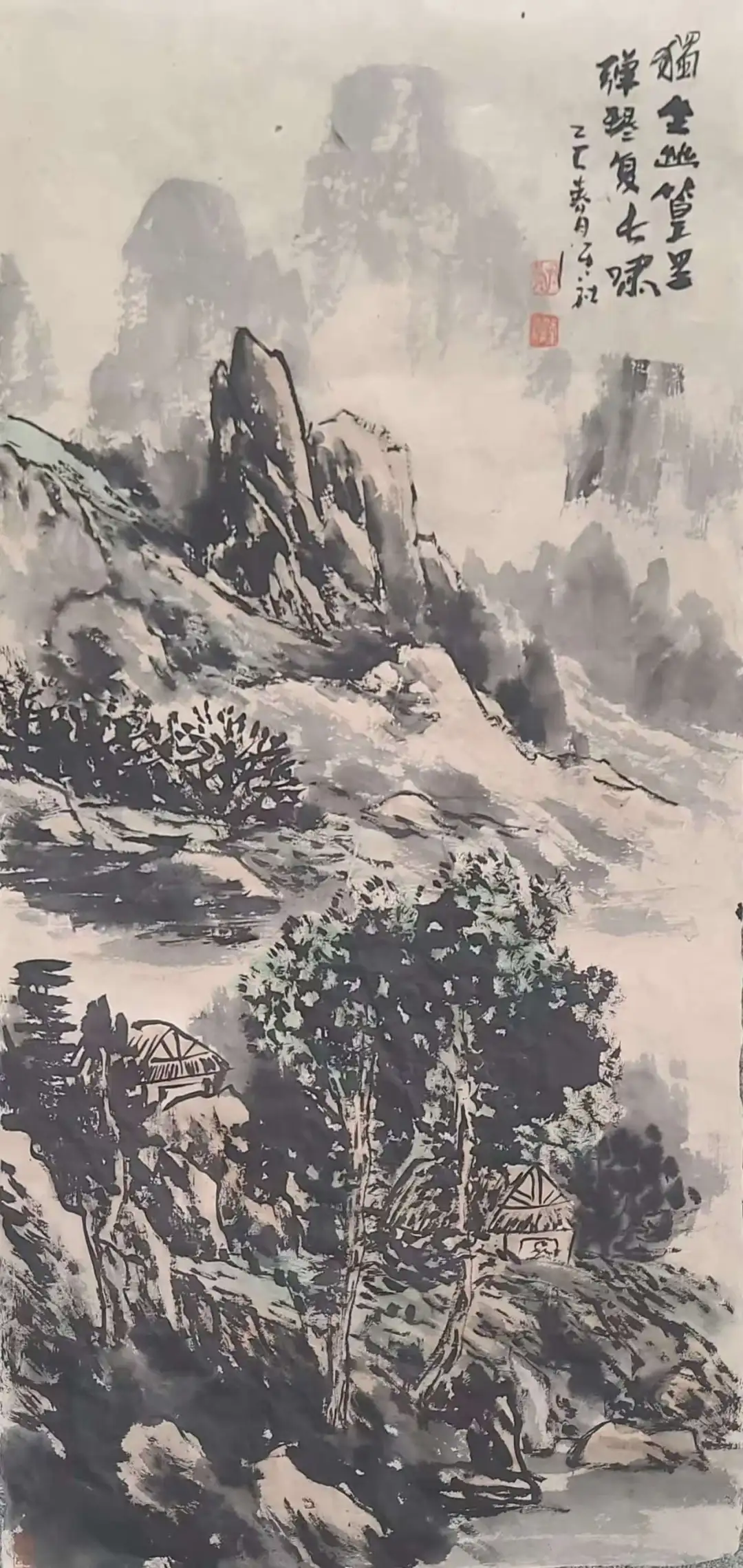

“学‘四僧’,学的是他们不被流派束缚的‘逸气’;学‘四王’,学的是他们严谨扎实的‘法度’。”吴淮社说,他曾为了掌握王原祁“笔笔有古意”的精髓,用半年时间临摹其《江山清霁图》,“起初只觉得线条工整,临摹到第三遍才发现,他的每一笔都藏着宋元诸家的影子,看似‘守旧’,实则是在传统的框架里把笔墨做到极致。”这种对传统的深耕,让他的画作从一开始就避开了“空有形式、缺乏根基”的误区——他的早期作品《溪山秋色》,既有着“四王”山水的章法严谨,又融入了石涛“山水有灵”的意趣,墨色层次分明,丘壑布局错落有致,被业内评价为“‘守正’中见‘灵气’”。

为了更深入地理解前人画理,吴淮社还曾多次前往黄山、庐山等“四僧”常写生的地方实地考察。“站在黄山天都峰下,才明白石涛笔下‘黄山是我师,我是黄山友’的含义——不是画黄山的‘形’,而是画黄山的‘魂’。”他在黄山住了半个月,每天清晨看云雾缭绕山间,傍晚观夕阳染红山峦,将自然之景与“四僧”作品中的意境对照,“以前临摹时觉得石涛的‘乱笔’是随性,到了黄山才懂,那是他对山水云雾流动感的精准捕捉,是‘以心观物’后的笔墨表达。”这种“师古”与“观物”的结合,让吴淮社的山水画逐渐摆脱了单纯的临摹痕迹,开始有了自己的思考。

融古出新:在技法与意境间筑造“吴家山水”

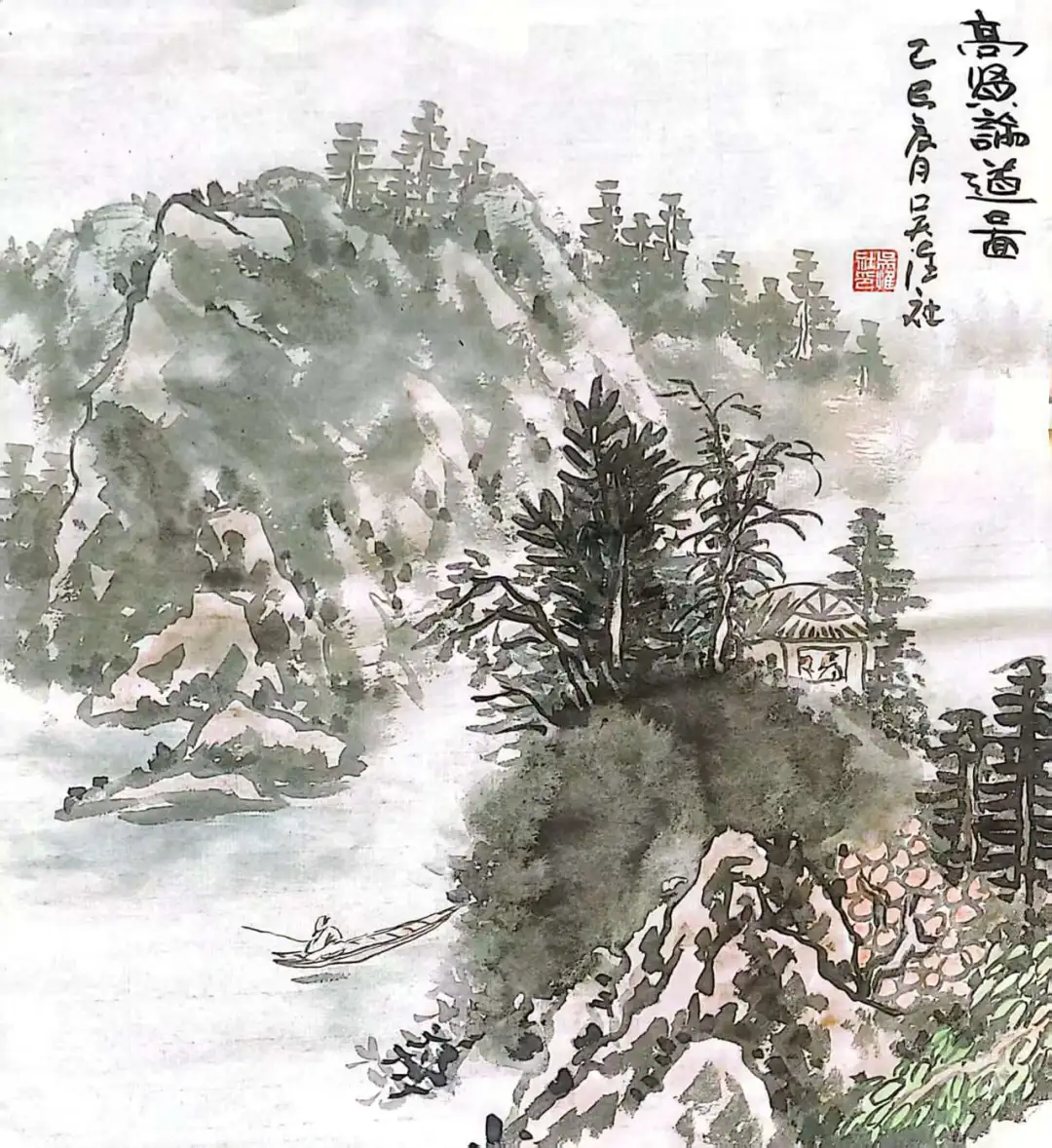

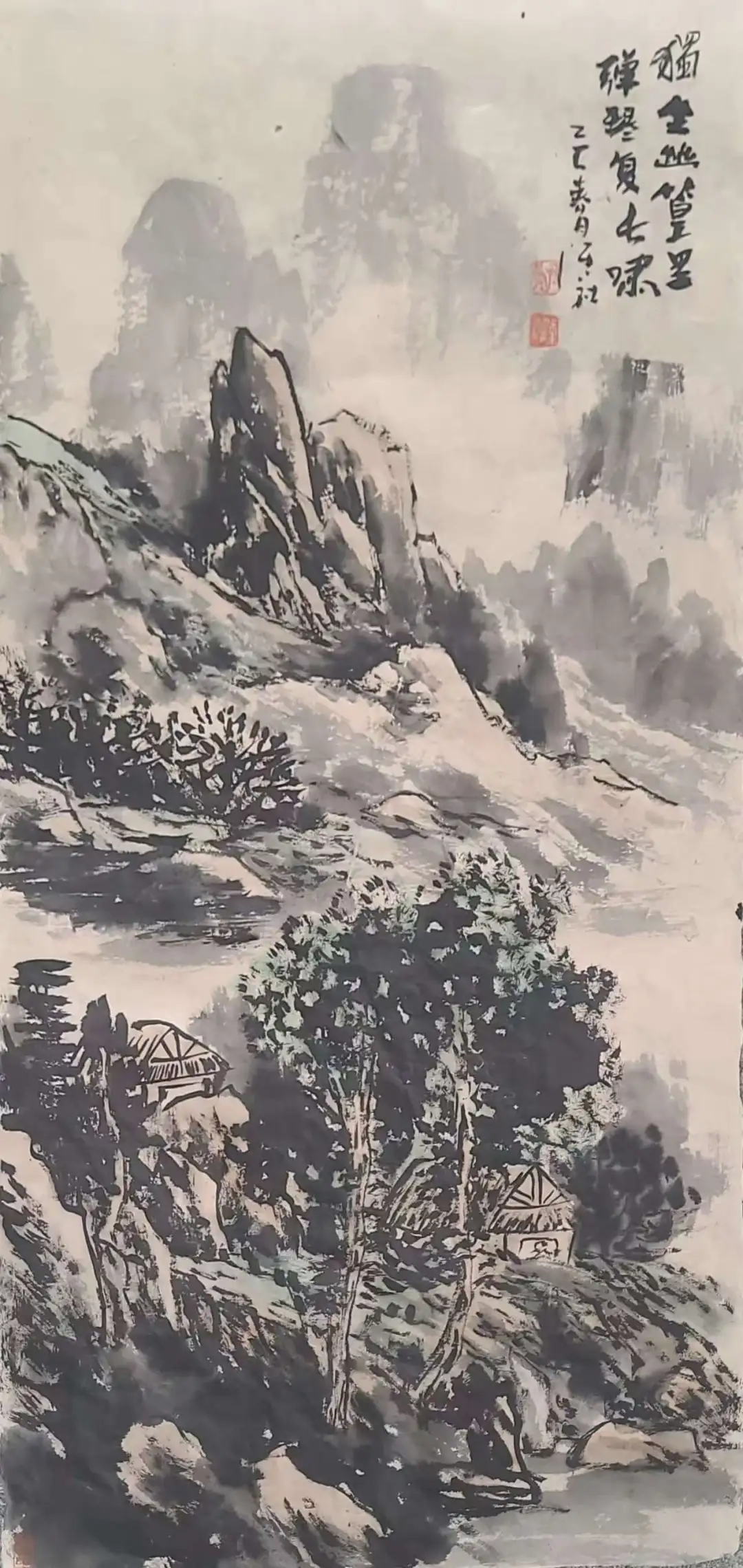

“传统不是枷锁,而是梯子——踩着它,才能看得更远。”这是吴淮社常挂在嘴边的一句话。在深耕“四僧”“四王”笔墨十余年、打下坚实传统基础后,他开始探索“融古出新”的路径,既不背离传统山水的文脉,又要在题材、技法、意境上融入当代审美。

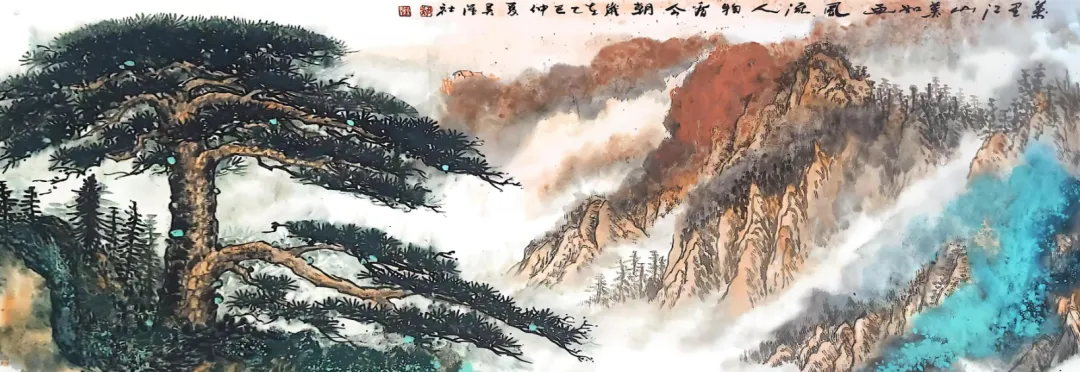

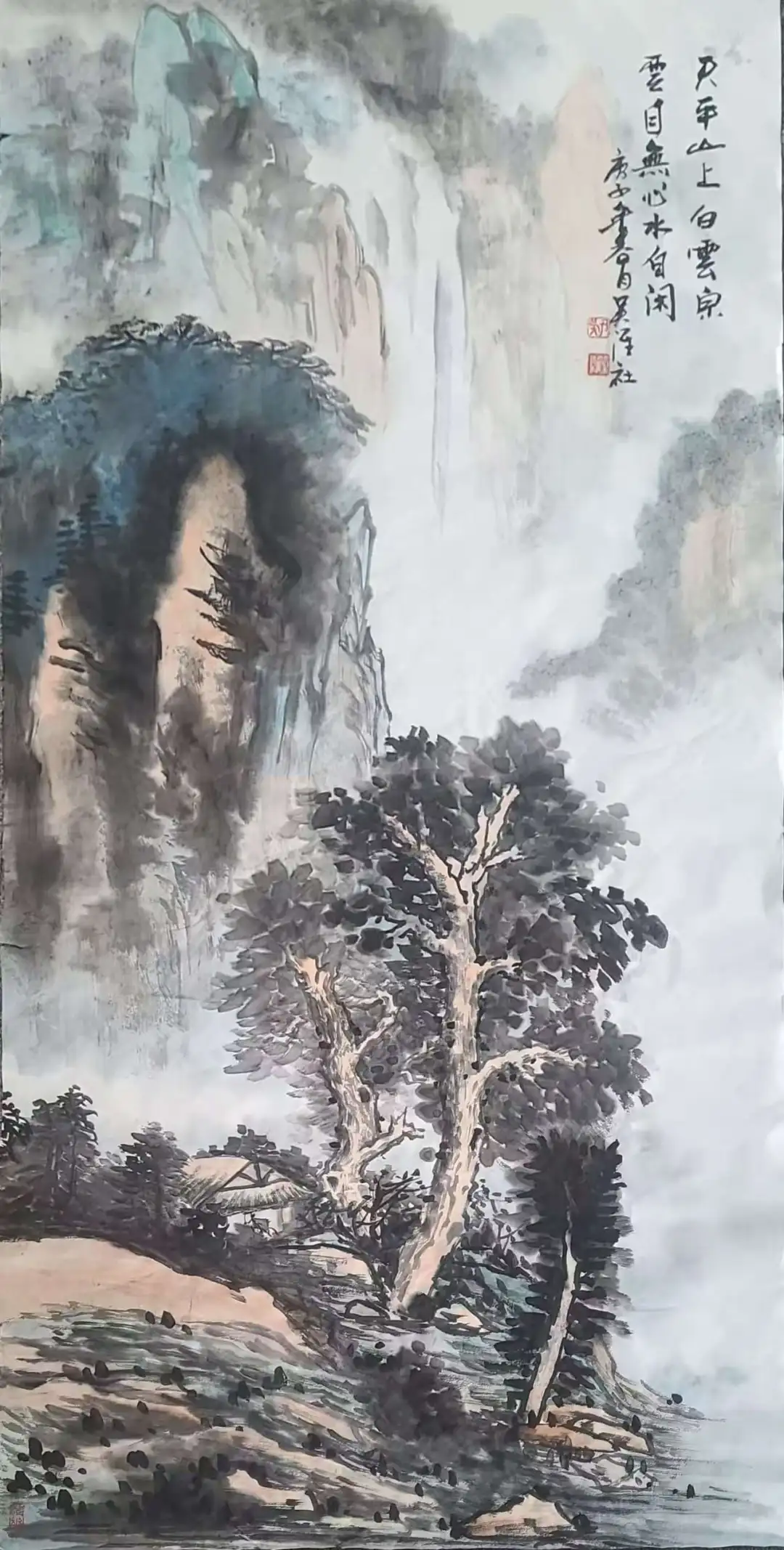

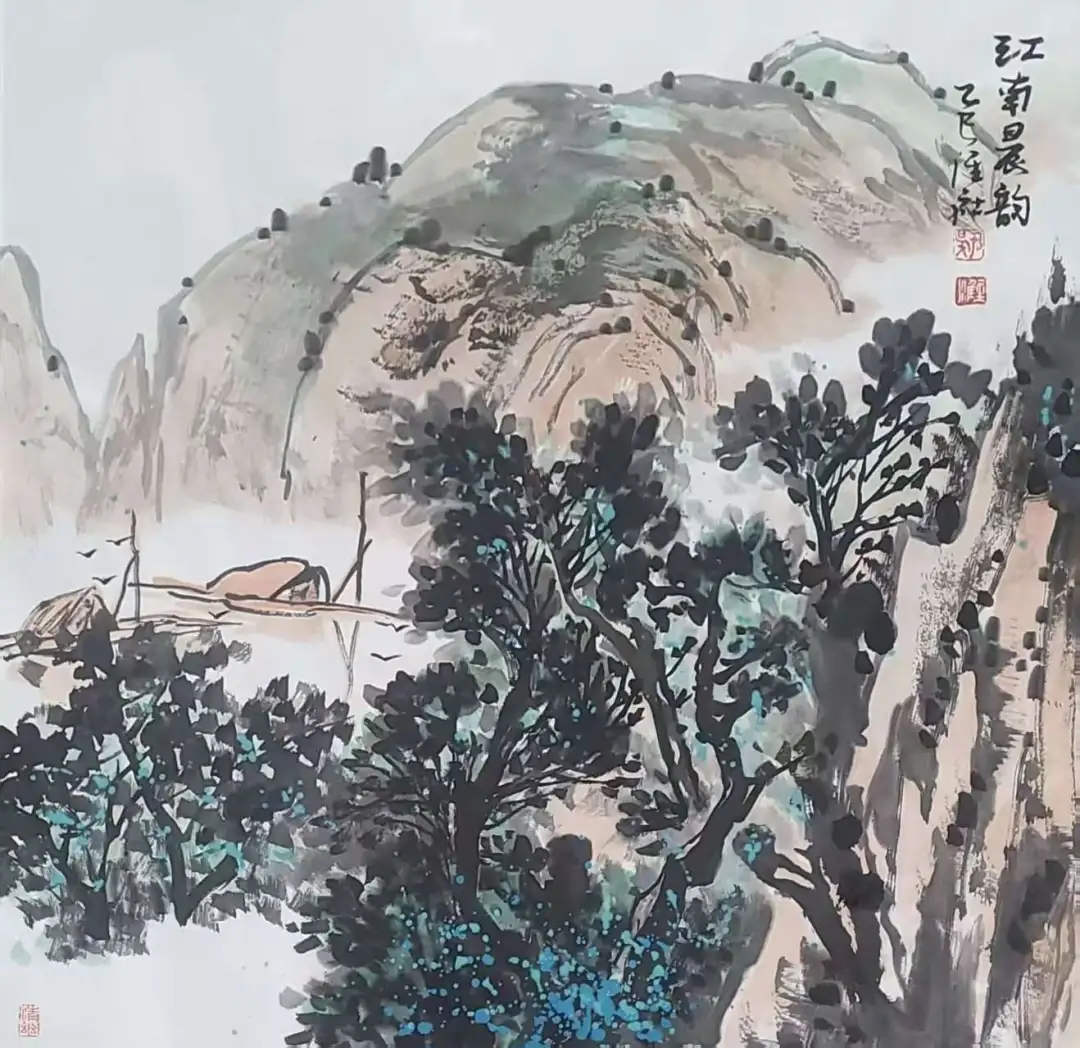

他的探索首先从“技法融合”入手。传统山水多以水墨或浅绛为主,吴淮社则尝试将“四王”的青绿设色与“四僧”的水墨写意结合,创造出“浓而不艳、雅而不淡”的色彩风格。2015年,他的作品《风雪送春暖人间》与《溪山秋色》入选意大利米兰当代名家精品典藏展并获银奖,其中《风雪送春暖人间》便是这种探索的代表:画面以水墨勾勒山峦轮廓,用淡墨渲染风雪的苍茫,再以青绿在山脚、枝头点染,既表现出寒冬的凛冽,又暗藏春临的生机——这种“冷中见暖”的意境,打破了传统雪景山水“只冷不活”的局限。评委评价道:“他的笔墨里有‘四僧’的意趣,色彩里有‘四王’的精妙,更重要的是,他让传统山水有了‘当代温度’。”

题材创新是吴淮社“融古出新”的另一重点。传统山水多以“高贤隐士”“渔樵耕读”为主题,吴淮社则尝试将时代元素融入其中,让山水“讲当代故事”。2018年,他创作的《万山红遍》入选“星星之火,可以燎原”井冈山全国书画艺术展并获奖,这幅画以井冈山为背景,用浓墨重彩勾勒山峦,红色的枫叶与绿色的松柏相映,既保留了传统山水的“丘壑之美”,又通过“红旗隐现山间”的细节,传递出革命圣地的精神内涵。“我不想把‘时代’做成生硬的符号,而是让它藏在笔墨里。”吴淮社解释,这幅画的皴法借鉴了王鉴的“披麻皴”,但在墨色上加重了朱砂的比例,“红色既是枫叶的颜色,也是革命精神的象征,让观众在欣赏山水时,自然感受到其中的情感共鸣。”

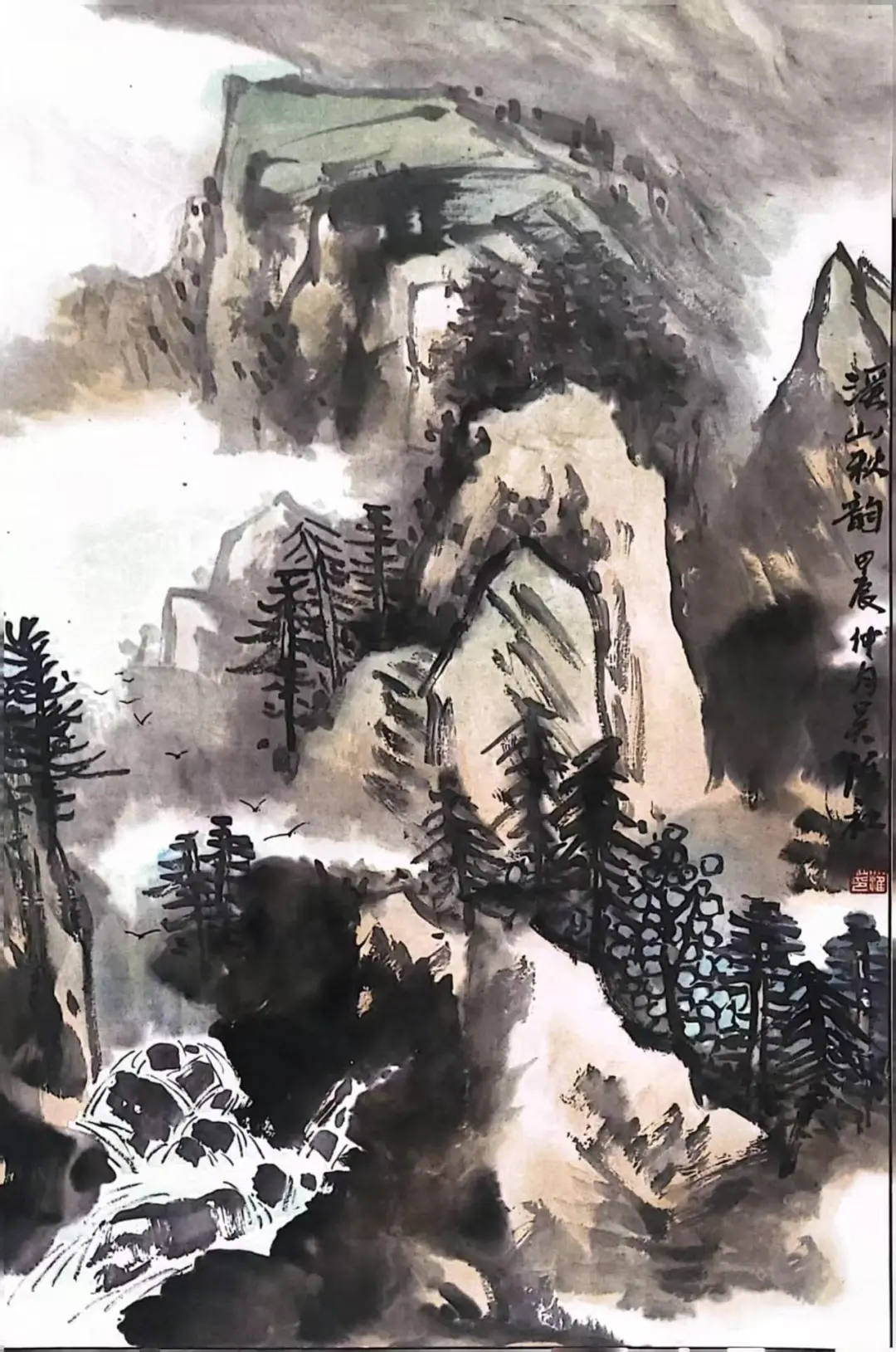

最能体现吴淮社“融古出新”理念的,是他对“意境营造”的突破。传统山水追求“逸”“淡”“远”,吴淮社则在此基础上,加入了“实”的质感——他的作品《清江晨雾》(即2025年横滨国际水墨展金奖作品),以贵州清江为原型,画面中晨雾缭绕江面,渔船缓缓驶过,近处的芦苇用浓墨点出,远处的山峦用淡墨晕染,雾的“虚”与江、船、芦苇的“实”形成对比,既有着“四僧”山水的空灵,又有着现代审美中的“画面张力”。“这幅画我画了三个多月,光是‘雾’的表现就尝试了十几种方法——最后用‘破墨法’,先以淡墨铺底,再用浓墨轻轻点破,让雾既有流动感,又不显得空洞。”吴淮社说,这幅画的灵感来自他在贵州生活的经历,“贵州的晨雾和江南不同,更厚重、更有层次,我想把这种独特的地域意境,用传统笔墨表达出来,让国际观众看到,中国山水画不仅有‘古意’,还有‘新意’。”

传艺育人:让传统山水在传承中延续生命力

“一个画家的价值,不仅在于自己画得好,更在于能把传统的‘火种’传下去。”除了创作,吴淮社的另一重身份是易书考名家讲堂注册讲师、翟鑫书法艺术学校主讲教师、中国书画院贵州艺术中心主任。在贵州工作的十余年里,他始终坚持“创作与育人并行”,既在画室里耕耘笔墨,也在讲堂上播撒传统书画的种子。

他的教学有两个特点:一是“以古为鉴”,二是“因材施教”。在课堂上,吴淮社从不直接教学生“怎么画”,而是先让他们“懂古画”——他会带着学生赏析“四僧”“四王”的原作高清图,从笔法、墨法、构图等细节拆解前人的创作逻辑,“比如讲石溪的《溪山无尽图》,我会让学生先看他的‘皴法’是如何表现山石质感的,再让他们尝试用不同的力度临摹,体会‘笔随心动’的感觉。”他认为,传统是根,没有根的创新就是“空中楼阁”,“很多学生一开始想‘搞创新’,画出来的东西却没有灵魂,就是因为没吃透传统——只有先懂古,才能谈新。”

对于不同基础的学生,吴淮社有着不同的教学策略:对初学者,他从《芥子园画谱》的基础技法教起,注重“笔法工整”;对有一定基础的学生,他则引导他们“读画论、悟画理”,鼓励他们尝试“临摹+创作”的结合;对青少年学生,他还会结合贵州的自然景观,让他们“从身边的山水入手”,比如带着学生去黔灵山写生,教他们如何将实景转化为传统山水的笔墨语言。“有个12岁的孩子,一开始觉得传统山水‘不好看’,后来带着他去看黄果树瀑布,让他用‘四王’的青绿技法画瀑布,他突然发现‘原来传统也能画得这么美’,之后就主动找我要‘四僧’的画谱看。”吴淮社笑着说,看到学生们对传统山水从“陌生”到“热爱”,比自己获奖更有成就感。

除了课堂教学,吴淮社还通过举办展览、公益讲座等方式推广传统山水画。作为中国书画院贵州书画创作研究院常务副院长,他每年都会组织“贵州山水书画展”,既展出自己和同行的作品,也为学生们提供展示平台;疫情期间,他还开设线上公益讲堂,免费讲解“四僧”“四王”的画理技法,吸引了上万名书画爱好者观看。“传统艺术不能‘藏在画室里’,要走进大众视野。”他说,有一次在贵阳举办公益讲座,一位退休老人听完后说“以前看山水画只觉得‘好看’,现在才懂笔墨里的门道”,这让他更加坚定了“传艺育人”的决心,“让更多人了解传统山水、喜欢传统山水,才能让这门艺术真正活起来。”

艺无止境:在国际视野中坚守东方文脉

2025年横滨国际水墨展的获奖,对吴淮社而言,既是对他艺术成就的认可,更是对他“坚守传统、拥抱国际”理念的肯定。这次参展经历,也让他对“东方山水画的国际表达”有了更深的思考。

“在展览现场,有位日本画家问我‘为什么你的山水既有古意,又不觉得过时’,我告诉他,因为传统山水的‘核心’是‘以心观物’,这是不分国界的。”吴淮社说,他在展览期间特意参观了其他国家艺术家的作品,发现很多西方画家也在借鉴东方水墨的元素,“这说明艺术是相通的,但我们作为中国画家,更要守住自己的‘根’——我们的优势不是模仿西方,而是把传统山水的文脉讲清楚、画精彩。”

如今的吴淮社,依然保持着每天清晨临摹、午后创作、傍晚读书的习惯。他正在筹备两件事:一是整理自己三十余年的研习笔记,计划出版《吴淮社山水技法札记》,把自己对“四僧”“四王”的理解与实践经验分享给更多人;二是创作一组以“贵州喀斯特山水”为主题的系列作品,“想把贵州独特的地貌与传统山水的笔墨结合,让更多人看到中国山水的多样性。”

从安徽淮南的书画少年,到国际舞台上的山水画家,吴淮社的艺术之路,始终围绕着“传承”与“创新”两个关键词。他不追求“标新立异”的噱头,也不沉溺于“复古守旧”的安逸,而是在传统山水的脉络中,一步一个脚印地探索属于自己的艺术语言。正如他在获奖感言中所说:“水墨是东方文化的基因,山水画是中国人的精神家园。我这一辈子,就想把这件事做好——让传统活在当下,让山水走向世界。”

当夕阳透过画室的窗户,洒在吴淮社正在创作的《黄山云雾》上时,笔墨间的山峦仿佛有了光影的流动。这幅凝结着他对传统敬畏与对时代思考的作品,正像他的艺术人生一样——在古意中见新境,在水墨中藏初心。